1972年にアラン・ケイが発表した、未来のパーソナルコンピュータ「DynaBook」構想の論文である。これは子供から大人まで使える、ノート型の携帯端末を提唱した。コンピュータを単なる計算機ではなく、遊びや創造を通じて自ら学ぶための「個人の動的なメディア」と位置づけた。GUIやネットワーク接続など、現代のタブレットやPCの原型となる多くの先進的概念を示した点で画期的である。

A Personal Computer for Children of All Ages

1972年の夢:すべての人のためのパーソナルコンピュータ「DynaBook」構想を読み解く

今や、私たちは誰もが手のひらの上で強力なコンピュータを操る時代に生きている。しかし、その原型となるアイデアが、コンピュータがまだ巨大で専門家だけのものであった時代に、すでに鮮明に描かれていたことをご存知だろうか。

本記事では、1972年にアラン・ケイが発表した論文「A Personal Computer for Children of All Ages」を取り上げる。この論文が描いた未来と、それが現代にどう繋がっているのかを紐解いていきたい。

導入:コンピュータが「個人のもの」ではなかった時代

1972年は、コンピュータの世界がメインフレームやミニコンピュータによって支配されていた時代である。これらは大学や大企業の研究室に鎮座する巨大で高価なマシンであり、専門の技術者や研究者だけが利用できる特殊な計算機であった。コンピュータは「計算」のための道具であり、一般の人が日常的に触れるものでは全くなかった。

そんな時代に、アラン・ケイは「子供から大人まで、すべての人のための個人的で持ち運び可能な情報操作ツール」という、あまりにも大胆なビジョンを提示したのである。それは、単なる技術的な予測ではなく、コンピュータが人間の知性を拡張し、創造性を解放する「メタメディア(metamedium)」になるべきだという哲学に基づいていた。

著者と立場:アラン・ケイとXerox PARC

この論文の著者であるアラン・ケイ(Alan C. Kay)は、当時、ゼロックス社のパロアルト研究所(Xerox PARC)に所属していたコンピュータ科学者である。PARCは、未来のオフィス環境を創造することを目的に設立され、当時最も先進的なコンピュータ研究が行われていた場所の一つであった。

ケイは、単なるエンジニアではなく、教育学や心理学にも深い知見を持つ思想家であった。彼は、子供たちがコンピュータを「受動的に教えられる」道具としてではなく、「能動的に学び、創造する」ための表現媒体として使うべきだと考えていた。この思想が、DynaBook構想の根幹をなしている。

論文の概要:DynaBookとは何か

ケイが論文で提案した「DynaBook」は、特定のハードウェアを指すのではなく、未来のパーソナルコンピュータの理想的な姿を描いたコンセプトである。その特徴は驚くほど現代的である。

ポータビリティ: ノートブック程度の大きさで、重さは4ポンド(約1.8kg)未満。いつでもどこへでも持ち運べること。 高品質なディスプレイ: 書籍に匹敵するコントラスト比を持ち、数千文字を表示できるフラットパネルディスプレイ。グラフィックやアニメーションも表示可能である。 直感的な入力: 物理キーボードだけでなく、ディスプレイ上にキーボードを表示してタッチ入力するアイデアも示されている。 着脱可能なストレージ: 数百ページ分の本に相当するデータを保存できる、取り外し可能なファイルストレージを持つ。 ネットワーク接続: 学校の図書館やビジネスの情報システムといった「知識ユーティリティ」に接続し、情報をダウンロードできる。 子供中心のプログラミング環境: 子供たちがゲームやアニメーション制作といった目的のために、自らプログラミングできる環境を提供する。これはシーモア・パパートのLOGO言語の思想に強く影響を受けている。

この構想は、コンピュータを「計算機」から、人間の思考を助け、表現を豊かにする「個人的な動的メディア」へと再定義するものであった。ケイは、子供が世界を理解するためには自らそれを「構築」する必要があるとし、DynaBookはそのための理想的な道具であると位置づけたのである。

なぜエポックメイキングだったのか

DynaBook構想が画期的だったのは、その「パーソナル(個人的)」という概念を技術と哲学の両面から徹底的に追求した点にある。

当時のコンピュータは、複数のユーザーが共有する「タイムシェアリングシステム」が主流であった。それに対し、DynaBookは完全に個人が所有し、自分のためだけに使用するデバイスとして構想された。これは、コンピュータと人間の関係性を根本から覆すパラダイムシフトであった。

このビジョンは、アラン・ケイ自身が率いたXerox PARCの研究チームに絶大な影響を与えた。彼らはDynaBookのソフトウェア環境として、世界初の本格的なオブジェクト指向言語であるSmalltalkを開発。そして、その過程で以下の画期的な技術を生み出した。

- グラフィカルユーザインタフェース(GUI)

- オーバーラップするウィンドウ

- マウス

- イーサネット(ローカルエリアネットワーク)

これらの技術は、DynaBook構想という大きな目標があったからこそ生まれた必然的な発明であった。後にAppleの創業者スティーブ・ジョブズがPARCを訪れ、これらの技術に衝撃を受けてMacintoshを開発した話はあまりにも有名である。DynaBookは、直接製品化されることはなかったが、その思想と派生技術が、その後のパーソナルコンピュータの歴史そのものを形作ったのである。

現代とのつながり

DynaBook構想に描かれた特徴の多くは、現代の私たちが日常的に使うデバイスに色濃く受け継がれている。

- ラップトップPC: DynaBookのポータブルでキーボードを備えた形態は、まさに現代のラップトップPCの直接の祖先である。

- タブレット(iPadなど): 高精細なディスプレイを持ち、タッチ操作で直感的に情報を操る姿は、ケイが描いた理想に非常に近い。特に、コンテンツの閲覧だけでなく、創造的な活動のツールとして使われる点は、DynaBookの教育思想と一致する。

- スマートフォン: ネットワークに常時接続し、個人の情報を管理し、コミュニケーションのハブとなるスマートフォンもまた、DynaBookの遺伝子を受け継ぐ存在と言えるだろう。

今、この1972年の論文を読み返して学べることは何か。それは、技術の進化を予測すること以上に、「人間にとってコンピュータとは何か、どうあるべきか」という本質的な問いを立てることの重要性である。

DynaBook構想は、スペックの追求ではなく、いかにして人間の知性を活性化させ、学習と創造を支援するかに主眼が置かれていた。技術がどれだけ進化しても、その中心にいるべきは人間であるという、50年以上前に示されたこの普遍的なビジョンは、新しい製品やサービスを開発する現代の私たちにとっても、指針となる力強いメッセージを放ち続けている。

論文要約

序論

本稿は、子供と大人の双方にとっての個人的で携帯可能な情報操作ツール、すなわち「パーソナルコンピュータ」の出現とその影響について思索するものである。これはサイエンスフィクションとして読むべきものであるが、小型化と低価格化という当時の技術トレンドが、ここで論じられる概念の多くを近い将来に現実のものとすることをほぼ保証している。

著者は、テクノロジーによって社会問題を安易に解決しようとする風潮を批判する。教育においては、画一的な指導を行う「ティーチングマシン」ではなく、学習者の主体性を尊重する必要がある。子供は知識を詰め込まれる「名詞」的な存在ではなく、自ら世界を構築しようとする「動詞」的な存在である。本書で提案される新しいメディアは、書籍のように受動的ではなく、子供のように能動的な「より良い本」であり、テレビのような注意を引く力を持ちながら、子供自身がコントロールできるものであるべきだ。それはピアノのように、道具であり、おもちゃであり、表現の媒体となる可能性を秘めている。

DynaBookのビジョン

本章では、DynaBookが日常に溶け込んだ未来の風景が物語形式で描かれている。

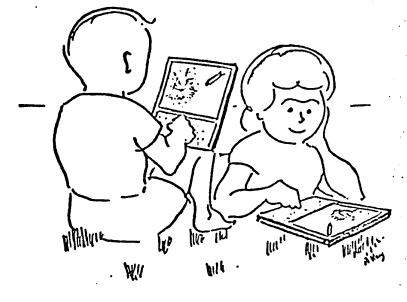

9歳の子供たち、ベスとジミーは、公園の芝生の上で互いに接続された「DynaBook」を使い、「スペースウォー」というゲームで遊んでいる。ゲームに飽きたベスに対し、ジミーはよりリアルな宇宙空間を再現するために「太陽」をプログラムに追加することを提案する。二人は試行錯誤の末、船が常に太陽の方向へ加速し続ける必要があることに気づくが、その具体的な方法が分からず、教師のジェイコブセン氏に助けを求める。ジェイコブセン氏は直接的な答えを与えず、DynaBookを学校のライブラリに接続させ、子供たちが自ら必要な知識(この場合は座標系の概念)を発見するよう促す。

一方、ベスの父親は飛行機での移動中、DynaBookを使って仕事の準備をしている。彼はビジネスのマスターファイルから情報を要約し、音声でコメントを付け加える。また、空港の端末から物語をコピーしたり、タクシーの中で競合他社の見積もりを新しい視点で分析したりと、DynaBookを公私にわたり活用している。

最終的にベスは、太陽を座標の「ゼロ」に置くことで問題を簡単に解決できることを発見し、再びジミーをゲームで打ち負かすのであった。この物語は、DynaBookが子供の直感的な学びや大人の知的生産活動を支援する、ユビキタスなパーソナルメディアであることを示している。

教育とDynaBook

本章では、DynaBookの設計思想の背景にある教育理論が論じられている。

DynaBookの構想は、特にO.K.ムーアとシーモア・パパートの研究に強く影響を受けている。両者ともに、子供は能動的な探求者であり、一般的に考えられているよりもはるかに知的能力が高いと捉えている。ムーアの「話すタイプライター」の原則、すなわち、子供が多様な役割を担える環境、失敗を恐れずに試行錯誤できる安全な環境、学んだことをすぐに活用できる生産的な環境、そして即時的なフィードバックが得られる環境は、DynaBookの理念と共通する。

パパートのLOGO言語を用いた実践は、「コンピュータが子供をプログラムするのではなく、子供がコンピュータをプログラムするべき」という思想に基づいている。これは単なる「コンピュータ支援教育(CAI)」ではなく、「コンピュータ支援による直感(Computer Aided Intuition)」を目指すものである。

著者は、子供は「やることによって学ぶ (learn by doing)」というデューイ、ピアジェ、パパートの考えに賛同し、現代教育が子供の「できること」と大人の世界の活動との間に大きな隔たりを生んでいると指摘する。例えば、算数で乗法を学んでも、その使い道は教科書の問題を解くだけである。しかし、パパートの環境では、子供たちはコンピュータで描くアニメーションのサイズを変えるために乗法を必要とし、具体的な目的のために学ぶことができるのである。

遺伝的認識論

本章では、ジャン・ピアジェの認知発達理論がDynaBookの設計にどのように影響を与えたかが詳述されている。

ピアジェの理論の二つの基本概念が、コンピュータ科学者の視点から魅力的であるとされる。第一に、子供の知識は、論理的に一貫している必要のない、操作的なモデルの連続として保持されるという点である。これは本質的に、論理的な公理よりもアルゴリズムや戦略に近い。第二に、思考の発達は文化環境から独立した一連の段階を経て進むという点である。

この発達段階の理論に基づき、著者は「新しい算数」のように、子供の認知段階を無視して抽象的な概念(例えば、デカルト座標系)を早期に教えることの非効率性を批判する。ピアジェの実験が示すように、子供たちはより早い段階で、全体的な座標系よりも相対的な位相幾何学(連結、内包、グループ化など)の概念を高度に理解している。

子供の思考が、論理的・構文的なモデルよりも操作的・意味的なモデル(アルゴリズム)に基づいているというピアジェの考えは、コンピュータが子供の認識論を表現するための理想的なメディアであるという信念を強固にする。コンピュータは、因果関係の観察、デバッグ、洗練といった「思考」に関するスキルを、忍耐強く、安全で、楽しい環境で実践する機会を提供するのである。

DynaBookの技術仕様

本章では、DynaBookを構成する具体的なハードウェアの技術的要件について論じられている。

DynaBookは、ノートブック以下の大きさ、重さ4ポンド(約1.8kg)未満を目指す。ディスプレイは、書籍並みのコントラスト比で少なくとも4000文字を表示できる品質が求められる。ローカルファイルストレージは、最低でも100万文字(約500ページの本に相当)の容量を持つべきである。

ディスプレイ: サイズと電力要件から、プラズマパネルやCRTは不適切である。電力消費が状態変化の際にのみ必要となる、すなわち周囲光で読める技術が望ましく、その候補として相転移液晶が挙げられている。1インチあたり80-100点の解像度を持つことが理想とされる。

キーボード: 薄さを追求し、物理的な可動部品のない感圧式キーボードを想定している。究極的には、ディスプレイ全面をタッチパネルとし、必要なキーボード配列を画面上に表示させ、圧力センサーで入力を検知する方式も構想されている。

ファイルストレージ: 当時の技術では、磁気テープカセットが唯一の現実的な選択肢である。3M社が開発した、単一モーターで駆動するエレガントなカセット方式を採用し、150フィートのテープに約800万ビットのデータを保存することを想定している。これにより、平均ファイルアクセス時間はバッテリー使用時で約10秒と見積もられている。

プロセッサ、ストレージ、言語

本章では、DynaBookの演算処理装置(プロセッサ)、主記憶装置(メモリ)、そしてユーザーインターフェースとなるプログラミング言語の設計思想が述べられている。

プロセッサとメモリ: LSI(大規模集積回路)技術の進歩により、安価で高性能なコンポーネントの実現が期待される。高価なRAMを最大限に活用するため、①命令やデータの高効率なエンコード、②RAMをファイル装置のキャッシュとして使用する仮想記憶の実装、③オペレーティングシステムのような常駐プログラムをなくすこと、などが提案されている。

言語: DynaBookの言語は、特定のユーザー層に限定されず、かつ複雑な「拡張可能言語」でもない、シンプルでありながら表現力の高いものであるべきだとされる。その設計原理は以下の通りである。

全ての「オブジェクト」を統一的な概念で扱う。

各オブジェクトが独自の制御パス(プロセス)を持つことを許容し、それらを協調させる簡潔な方法を提供する。

オブジェクト間のメッセージパッシングという単純なルールで評価が進む。

全てのオブジェクトは他のオブジェクトを用いて再定義可能である。

この思想は、「オブジェクト」と「アクター」を共に「プロセス」の異なる側面と捉える現代物理学的な世界観に基づいている。データは「ゆっくり変化するプロセス」、関数は「より速く変化するプロセス」と見なされる。この統一的な「プロセス」の概念により、ファイル、オペレーティングシステム、ユーザー自身さえもが同じ枠組みで扱われ、システム全体がシンプルになる。

サイズ、コスト、そして結論

最終章では、DynaBookのコスト試算とプロジェクト全体の結論が述べられている。

プロセッサとコントローラ、メモリチップなどを合わせ、電子部品の総コストは約294ドルと試算されている。著者自身、この価格には「サイエンスフィクションと希望的観測」が含まれていることを認めつつも、あながち非現実的ではないとも示唆している。

仮にDynaBookが500ドルで販売できるとすれば、子供一人当たりの年間教育費の一部(例えば、教科書の購入費など)を充当することで、多くの子供が所有できる可能性が生まれる。デバイス自体は無料で配布し、コンテンツ(ファイルやカセット)を販売するというビジネスモデルも考えられる。

著者は、①低電力フラットスクリーンディスプレイ、②8Kのメモリ容量でのスタンドアロン動作の実現性、③そして価格の三点が、この構想における主要な「希望的観測 (handwaves)」であることを認めている。しかし、アルゴリズム的思考を教えることの教育的価値は否定できず、このビジョンの実現に向けて「とにかくやってみよう (Let's just do it!)」と力強く締めくくっている。